「お箸が上手に使えません」

そんなご相談を、保護者の方からよくいただきます。

作業療法士としていつもお伝えしているのは――

お箸を使うのは「手」ですが、実は活躍しているのは「手」だけではないということです。

作業療法士は、「お箸を使って食べる」という一つの作業を分析し、その中に含まれるたくさんの動作を評価していきます。

🍚 箸で食べるまでに必要なこと

- 座る

- 正面を向く

- 背中をまっすぐにして姿勢を保つ

- 目の前の美味しいご飯に目を向ける

- 「この茶碗は持ちやすいかな?」「お皿の位置はここでいいかな?」と判断する

- 利き手ではない手で茶碗をしっかり持ち、ひっくり返さず机に戻す

- 利き手の肩・腕・手首の動きがスムーズであること

- 腕を身体にくっつけすぎない

- 肩に力が入りすぎず(肩甲骨を持ち上げすぎず)

- 箸を持つときに親指が見える位置で(肩や肘が上がると親指が隠れてしまいます)

- 手首の柔らかい動き(手首が固いと、箸や鉛筆の操作が難しくなります)

- 指がそれぞれ分かれて動く「指の分離した動き」

- 目と手の協調(見たものに向かって箸を動かす力)

- 食べ終わるまで注意を持続できる集中力

🍴 箸の役割は「つまむ」だけじゃない

「分ける」「開く」「寄せる」「返す」「すくう」「混ぜる」……

実はお箸は、たくさんの動きをしているんです。

育ちでは、こうした動作に必要な力を遊びの中で育て、

「苦手な作業」を「楽しい作業」に変えていけるよう支援しています。

🌸 遊びの中で育つ“できる力”

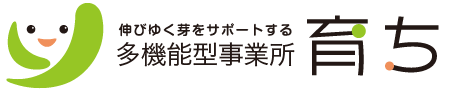

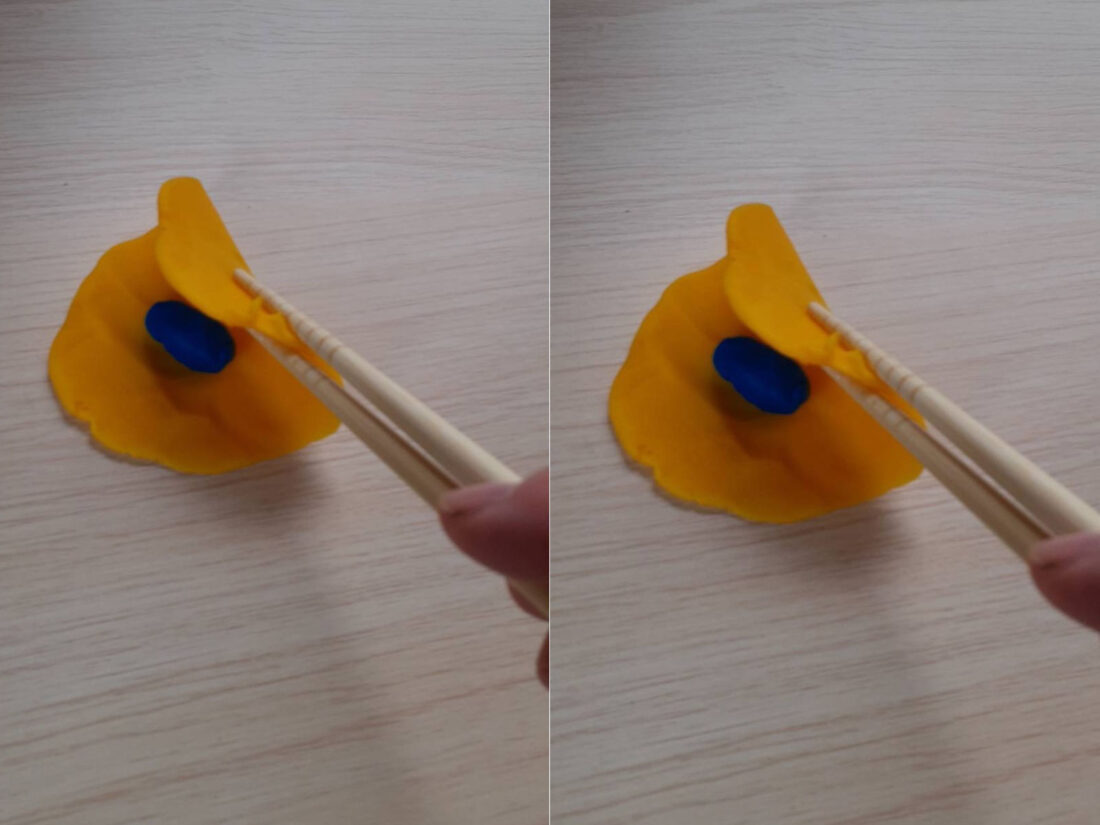

食材の代わりに、粘土を使ってみましょう。

丸めたり伸ばしたりすることで、少し重みを感じながら「持っている」感覚を育てられます。

粘土をちぎって丸めて、お団子作りから始めてもいいですね。

そして何より大切なのは――

「食べた~い!」「おいしかった~!」「もっと食べたい!」という気持ちです。

「できる・できない」で捉えるのではなく、

「やってみたい」と思える気持ちを大切にしましょう。

手首の動き促す遊びを楽しんでいます♡

笑顔で食事の時間を過ごせるなら、

補助箸でも、スプーンでも「いいんだよ」と言える心で受け入れていきたいですね。 大人だって、素敵なレストランでナイフとフォークを前に、

「お箸で食べたいな」と思うこと、ありますものね。😊