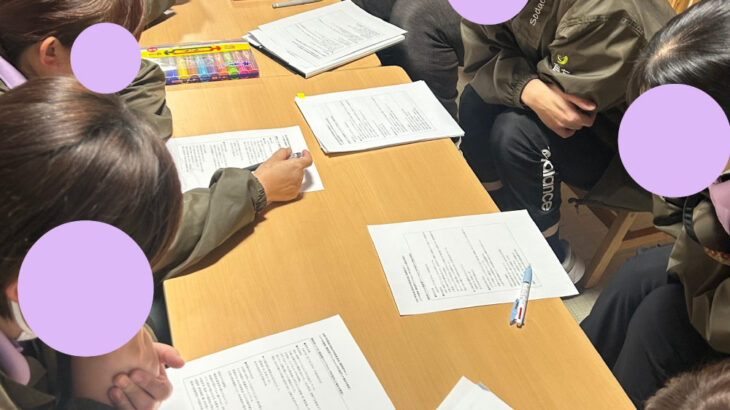

| 1 | 目的 | 「育ち」に通う利用児の特性や行動の背景理解を深め、園や家庭との連携、日々の支援の工 夫について具体的に考えることを目的とする。 今回も事前に提示した質問をもとに、朝倉先生による助言や演習を交えながら、現場で直面 する課題への対応方法を学ぶ。 また、得られた知見や実践的なスキルを職員間で共有し、利用児への支援や保護者対応に 還元できる力を養うことを目指す。 |

| 2 | 日時 | 令和7年9月27日(土)13:30~15:00 |

| 3 | 場所 | 「育ち」第1事業所 (鹿児島市和田3丁目62-7) |

| 4 | 講師 | 特別支援教育コーディネーター 朝倉 勉 |

| 5 | 受講者 | 「育ち」職員 |

今回の研修では、日々の支援現場で見られる子どもたちの行動特性をもとに、朝倉先生より「子どもの理解」と「環境調整」の視点から多くの示唆をいただきました。各事業所での具体的な事例を通し、支援者としての関わり方を見直す機会となりました。

1.子どもの行動を“鏡”のように返す支援

子どもは自分の行動を客観的に見ることが難しいため、大人が“鏡”となって示す関わりが効果的であると学びました。

望ましくない行動が見られた際には、直接的な注意よりも、大人が同じ動作をして見せることで子どもに気づきを促す方法があります。

また、「しなさい」という指示的な言葉よりも、「〜したらうれしいね」といった柔らかい言葉かけが有効であるとの助言もありました。

2.“楽しさ”を基盤にした目標設定

特性の強い子どもほど、生活リズムや環境の変化に不安を抱えやすく、

まずは「楽しむこと」を目標にすることが大切と学びました。

活動の持続や集中を求めすぎず、好きな遊びや安心できる関わりの中で少しずつ挑戦の幅を広げていくこと。

大人自身が楽しむ姿勢が、子どもたちの意欲を引き出す鍵になると強調されました。

3.園・家庭・事業所の連携

園と家庭での見え方の違いが課題として挙げられました。

先生からは、映像を活用した情報共有や、第三者機関を介した橋渡しの有効性についての提案がありました。

また、「家庭・園・事業所で子どもの姿は違う」ということを保護者にも伝えていく啓発の重要性が確認されました。

4.失敗を恐れない“プロセス”の支援

年長児への支援では、「結果」より「がんばった過程」を褒めることの大切さが語られました。

「まあいっか」と受け流せるようになった姿も、成長の証として受け止めること。

活動や課題はスモールステップで進め、子どもの安心感を積み重ねていく支援が求められます。

まとめ

今回の研修を通して、

- 子どもの行動を鏡のように返す支援

- 大人が楽しむ姿を見せることの大切さ

- 家庭・園・事業所の連携のあり方

- プロセスを大切にする評価の視点

など、現場の実践に直結する学びが得られました。

今後も、子ども一人ひとりの「できた!」を共に喜び合える支援を続けてまいります。