ことばに関するご相談の中で、「ことばが不明瞭」、「文字を読む・書くのが苦手」といったお悩みをよく耳にします。

ことばの発音や読み書きの発達の土台として大切な力のひとつに『音韻認識』というものがあります。

『音韻認識』とは、ことばの音に注意を向け、音の構造を理解したり操作したりする力の事です。

具体的にいうと・・・

| ●ことばを音に分解する力 |

| 例:「きつね」を「き」「つ」「ね」という3つの音に分解する力 |

| ●音の違いを聞き分ける力 |

| 例:「か」と「が」は似ていますが、異なる音です。このような音の違いを聞き分ける力 |

| ●音の順番を把握する力 |

| 例:「きつね」ということばは、「き」の音から始まり、次に「つ」の音が続き、最後が「ね」であることが分かる力 |

| ●音の順番を入れ替える力 |

| 例:「きつね」の「き」と「つ」を入れ替えて「つきね」という新しいことばを作る力 |

なぜ、この『音韻認識』が発音や読み書きの発達の土台の力の1つとして大切かというと、日本語は「1つの音―1文字」に対応するという特徴があり、日本語の読み書きの習得では1音ずつをしっかりと捉えることができなければ、文字を書いたり読んだりすることが難しくなるからです。

また、ことばの発音においても、自分の言っている音が「か」なのか「が」なのか聞き分ける力、同様に相手が言っている音が「か」なのか「が」なのか聞き分ける力がないと、正しい発音に音を修正していくことも難しくなるからです。

この『音韻認識』の力は、一般的に4歳後半頃から身につき始めると言われています。

今回は、『音韻認識』を育てるためにご家庭でできる簡単な遊びを少しご紹介していきたいと思います。

『音韻認識』を育てる為にできる簡単な遊び♪

ことば探しゲーム

「あ」などターゲットの音を決め、その音が入ったことばを探すゲームです。

(例:あいす、アメリカ、あめ、あしか等)

様々な遊び方【例】

- 「あ」が付くものをたくさん答えた人が勝ち

- 様々なお題が書かれたカードを準備して、『食べ物で「あ」がつくもの!』とお題が書かれたカードを引いて、早く答えた人がカードをもらい、たくさんカードを集めた人が勝ち 等

など、ルールを工夫すると親子で『音韻認識』を育みながら楽しく遊べると思います。

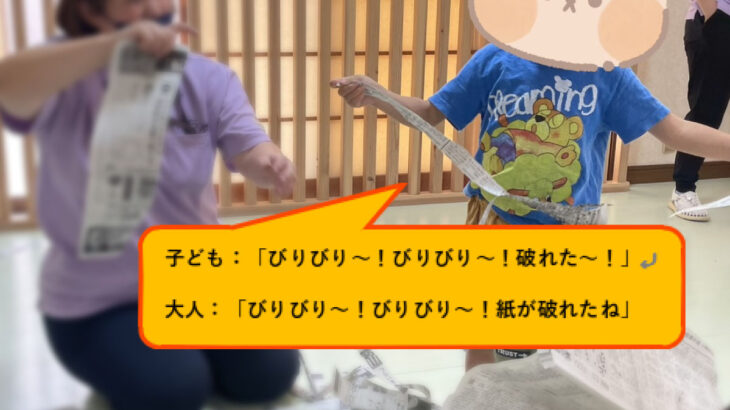

リズム遊び

単語の文字の数に合わせて大人といっしょに手拍子・足を交互に踏む・ジャンプをするなど全身をつかってリズムをとります。

例:「うさぎ」の文字の数を考える時には、「うさぎさんジャンプで跳んでみよう!」等と声をかけて、

うさぎの真似をして「う」「さ」「ぎ」と言いながら3回ジャンプしてみる♪

子どもが自分で音の数を考えるのが難しいときは、大人の動きをまねっこしながら全身で音を感じるだけでも大丈夫!

動物になりきるなど工夫すると盛り上がります。

身体全体で音を感じるリズム遊びを楽しみながら、『音韻認識』を育むことが出来ると思います。

- 「お」右足あげて足踏み1回

- 「お」左足あげて足踏み1回

- 「か」右足あげて足踏み1回

- 「み」左足あげて足踏み1回

「おおかみは音が4個だったよ♪」

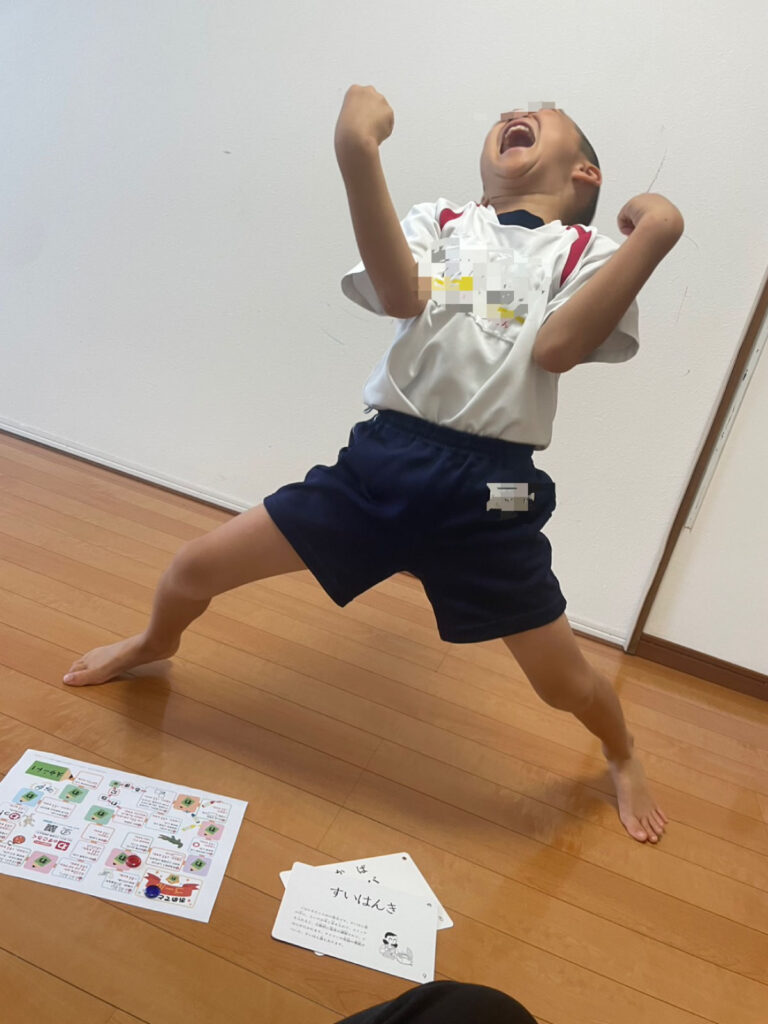

絵カードすごろく

絵カードを引いて、その絵のことばの文字数だけ、すごろくのマスを進むというゲームです。

「育ち」の個別活動で使っているカードには、絵の後ろに平仮名が書いてあるので、絵を見ただけで文字の数を考えることが難しい場合は、文字を見て一文字ずつ一緒に読みながら文字の数を確認し、すごろくのマスを進んでいくようにしています。

インターネット上には無料でダウンロードできるすごろくが、たくさんあります。

様々なお題のすごろくを使ったり、なぞなぞ等の問題に挑戦しながら、『音韻認識』を育てるだけではなく、ことばの理解を深めるためにも、とてもいい遊びになると思います。

「せ・ん・ぷ・う・きだから音が5個あったよ!

5マス進めるね!やったぁ~♪」

「僕が先にゴールしたから、僕の勝ちだぁ~!!」

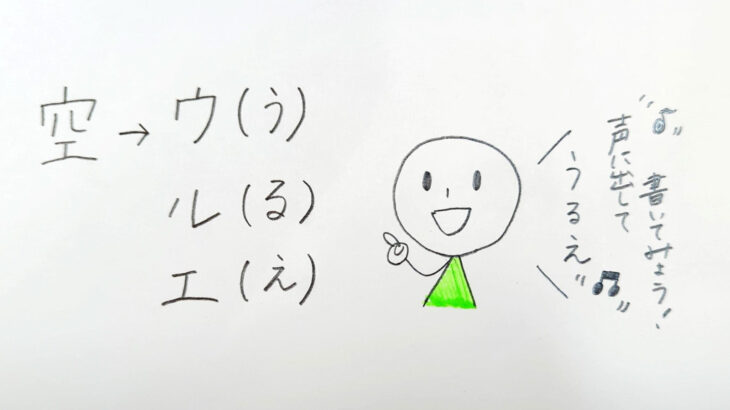

逆さまことば遊び

様々なことばを逆さまから読むとどうなるかを一緒に考えることば遊びです。

(例:「きりんを逆さまに読むと~?」→「んりき!」)

シンプルですが、『音韻認識』を育むためのとてもいい遊びになります。

自分の名前やお父さん・お母さんの名前など身近な人の名前を使って逆さまことば遊びをしてみるのも、とても盛り上がります♪

家族みんなで楽しめる遊びです。

その他にも、しりとりやカルタなど『音韻認識』を育む遊びは、たくさんあります。

どれも特別な準備は不要で、誰でも気軽に楽しく取り組めるものばかりだと思います。

ぜひご家庭で、お子さんと一緒に楽しく『音韻認識』の力を育んでみてください♪